|

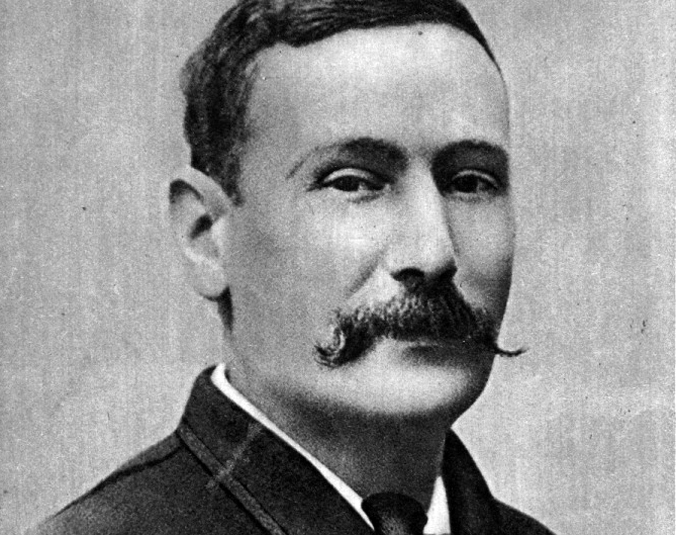

| Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1843 - Madrid, 4 de enero de 1920) |

Los devotos de la lógica dudan

de que muchas de las cosas que van apareciendo como sugestivos hitos en la

última avanzada del pensamiento sean pertinentes o siquiera consecuentes con la

revolución. La duda es explicable, pues los quehaceres prácticos impiden casi

siempre la visión extensa, aunque no es preciso demostrar cómo sin ésta, la

acción se asfixia y extenúa pronto en el practicismo. Pero si llevásemos a

todas horas delante una visión total, desde el comienzo hasta el fin de la

revolución, tal duda no existiría, pues veríamos entrar en el conjunto las

nuevas apariciones, a su tiempo y naturalmente, tal como lo ordena su propia

naturaleza.

Nada más indeseable que una imagen o un símil a estas horas. Pero

una visión, algo que entrando por los ojos llegue a invadir nuestra razón con

su evidencia, algo que sea como una vida en su órbita de pasión y de tiempo, es

lo que quisiéramos despertar rememorando una simple experiencia visual. Todo el

desenvolvimiento físico de una revolución es lo que se contempla cuando a un

agua reposada se le imprime un movimiento circular en su superficie, cuando

todas las partículas que componen su masa giran, arrastrando en ráfagas

desiguales las diversas materias del fondo, y se las ve formar como sistemas

estelares, en los que irrumpen cuerpos pequeños y grandes, impelidos por la ley

del movimiento que los lleva, pero originándose entre ellos toda suerte de choques

y azares. Nada más destacado un ejemplo nos cohibe su estrechez. Todo ejemplo

es pobre; sin embargo, continuemos extendiendo éste hasta donde nos permitan

sus propias fronteras. Es ese proceder, ese revolverse de la revolución sobre

sí misma, lo que la visión aludida enseña; ese profundizar al extenderse,

hasta raer las sustancias yacentes en el último fondo, atrayéndolas en su

vorágine que empieza dibujando una clara y definida voluta y termina

espesándose hasta tupirse en la saturación total.

Sólo el que haya contemplado esa aventura de la materia en el

misterio de su movimiento puede tener una visión verdadera de lo que es una

revolución, en su total concierto de azares y leyes. Y, si bien es verdad que

podemos generalizar diciendo una revolución, mucho más exacto sería aludir

especial y determinadamente a esta que atravesamos, pues en ella, el elemento

propulsor no ha he-cho preponderar su matiz teórico, no ha difundido su tinte

en demasía, antes al contrario, parece haberse estacionado en el logro de su

cometido y, en cambio, la onda agitada se extiende y profundiza tenazmente, con

impulso cada vez más avasallador, conmoviendo aquellas zonas que parecían ya

por siempre sedimentadas en un olvido pétreo.

Esta angustiosa trayectoria que sigue nuestra revolución no

desembocará en ordenadas innovaciones ya acreditadas y prósperas; seguirá

revolviéndose sobre sí misma como inmensurable nebulosa, sorbiendo todo nuestro

pasado, reactivando en cada palmo de tierra del planeta los gérmenes que el alma

de España dejara a su paso en tiempos más felices. Nuestra revolución trabaja

hacia adentro, hunde el embudo de su tromba en el mismo corazón de España. Nada

de lo que ha sido verdaderamente nuestro debe quedar relegado. Y no se

atreva nadie a pronunciar el reprobado término repetición. No, no nos amenaza

ese peligro: lo que fué alguna vez piedra o ley ahora puede ser estrella.

Ahondando cada uno en su propia mina, pues la revolución bien entendida debe

empezar por uno mismo y no la caridad, como se dijo con insigne torpeza,

lograremos hallazgos gloriosos sin más norma seleccionadora que el tacto

necesario para reconocer aquellas cosas que fueron creadas por obra del

verdadero amor. Paso a paso iremos, vamos ya, descubriendo las materias

inapreciables que hierven llenas de futuro en nuestro subsuelo y sin pararnos a

pensar por qué ni para qué las lanzaremos al actual desvarío. El orden nuevo

duerme aún en el seno de la nebulosa revolucionaria; aun no es más que un

embrión pegado a la entraña del alma nacional: tenemos ante todo que

nutrirle. Cada pueblo y cada hombre debe escarbar en su propio tesoro hasta

encontrar el oro puro que para muchos no será más que una palabra, acaso un

nombre.

Estas líneas están escritas únicamente para esto, para hacer sonar

un nombre; para recordarle, para hacerle revivir entre lo más vivo, destacar

desde lo más hondo hasta lo más alto, para que despierte de la fría memoria a

la inflamada actualidad que al incorporársele purificara aún más la luz de su

llama: Galdós.

La epopeya de nuestros gloriosos desastres, la pasión de nuestra

fe en su cárcel de angustia; en una palabra, la vida de España hora por hora,

un siglo de vida española con todos sus poros, sus venas, su pulso, sus

lágrimas y su resignación, cargada de potencia. El que quiera cobrar alientos

en la lucha actual, el que necesite sentir en el corazón germinar una firmeza,

altivamente espontánea, sustancialmente propia, hunda su pensamiento en las

páginas galdosianas, láncese a atravesar esa extensión, que es, al mismo tiempo

y en cada uno de sus puntos, selva y páramo.

Áspera soledad, desengaño, pobreza, vencimiento. Vencimiento

aceptado, bebido con lento valor, sin venda en los ojos, sin consuelo; como un

veneno que, llevándonos al filo de la muerte, se transustancia milagrosamente

en potencia, retoza en los sentidos del alma que se abrazan al tronco de la

vida y extienden su arbóreo desorden con las raíces firmes en la tierra amada.

Más que valor, más que impulso o heroísmo lo que se

encuentra en las páginas de Galdós es confianza, una clara confianza ilógica,

un esperanzado desprendimiento de las razones que nos harían desconfiar, una

íntima paradoja, un alegre secreto que nadie podrá quitarnos ni siquiera

aquellos que puedan quitarnos la vida; la alegre firmeza que se expresa en

esta frase «nadie se atreve a conquistar esta casa de locos». ¿Existe heroísmo

más acendrado y soberbio que este de avanzar por el mundo, sin crédito, sin más

guía que la fe inextinguible circulando mezclada a las demás sustancias de

nuestra sangre, desechando todas las vías urbanas que conducen al bien o a la

verdad, atendiendo sólo a su llamada magnética que nos promete una entrega, si

más penosa, tan íntegra como nadie la ha alcanzado?

«Grandes subidas y bajadas, grandes asombros y sorpresas,

aparentes muertes y resurecciones prodigiosas». Galdós traza esta línea

delirante en la ruta de los españoles «porque su destino es poder vivir en la

agitación como la salamandra en el fuego, pero su permanencia nacional está y

estará siempre asegurada».

De ese fuego que nos alimenta y nos consume, que nos ofusca y nos

alumbra a un tiempo es de donde únicamente podemos sacar nuestra fe, nuestra

clara y radiante fe que, por proceder de tan incognoscible origen, no teme a la

sombra; no teme su fin y olvida su principio, porque su eternidad está en su

propio aliento, porque crea por sí misma las horas triunfales anudando

increíbles concordancias con su poderosa cadena. «Por un simple impulso del

corazón de cada uno obedeciendo a sentimientos que se comunicaban a todos sin

que nadie supiera de qué misterioso foco procedían. Ni sé por qué fuimos

cobardes, ni sé por qué fuimos valientes unos cuantos segundos después». Nada,

nada sabe ni sabrá nunca el español, ningún resabio comprometerá jamás la

libertad de su alma, pero no por mecerse en la blanda inconsciencia, no por

vivir abrazado a su voluntad presente, arrobado en ella y firmemente dispuesto

a no sustituirla, a no traicionarla con similares teóricas, a morir cuando ella

muera, a permanecer en glacial castidad si a alguna hora le es esquiva.

Las páginas de Galdós, éstas que describen las vicisitudes de

España en la pendiente de sus Episodios, desparramándose pródigas, acarician,

contemplan todos los momentos de la pasión de nuestra patria y, sin

ensalzarlos, los eternizan. Con niveladora constancia pasan sus palabras por

los corazones y las piedras, por las miradas, por los viejos muebles, por los

trajes, y sus bolsillos, donde la avaricia esconde sus secretos nidos o el amor

sus confidencias, todo queda por ellas hermanado, trabado con hilos tan

sustanciales y vivos que su armonía trasciende como un sacramento de recíproca

e incesante comunión.

La igualdad, la monotonía del estilo galdosiano es la clave de su

excelso olvido de las jerarquías en el que sólo puede incurrir el que se siente

igual a Dios. Nunca se altera ni se desorbita su tono, sus palabras no se

revisten para señalar los hechos supremos más que para denominar la sarta

inerte de lo prosaico. La sencillez de sus palabras ante el misterio alcanza el

vértice insuperable en aquella pregunta del hombre que tiene en sus brazos el

cuerpo de la mujer querida y al depositarlo en la sepultura exclama: «¿Por qué tengo yo ahora esto que llaman vida y tú no»?

Con palabras como éstas, prodigadas en miles de páginas llenas de

cosas mínimas, que parecen brotar sin plan y sin fatiga, como de la

naturaleza misma, están delineadas las figuras cuyo recuerdo nos acompaña, tan

vivo y extraño a toda rememoración mental como si hubiésemos sentido realmente

el calor de sus manos. Las páginas de los Episodios son como una inmensa

fábrica de tiempo que abriga en su entraña el fantasma de Salvador Monsalud:

el más misteriosamente ambiguo e integral, el más atormentado y atormentador,

el más inconsciente y voluntarioso, el más español de los españoles, el

arquetipo de la españolidad que no es precisamente lo que los españoles

quisieran ser, sino lo que son, aunque no quieran. Estas páginas épicas al

dibujar el perfil de Salvador Monsalud arden con total desprendimiento en el

amor humano.

Imposible hablar del Galdós de la paz, del de los menudos hechos y

anónimos heroísmos, del de la cotidiana angustia de sereno semblante. Los

nombres de sus personajes acosan la memoria al recordar aquel mundo donde

vivimos con ellos; pero no hay espacio para tantos; no lo hay para Fortunata,

que al acercarse a ella oculta el horizonte con su contorno colosal, y, en este

exiguo de que disponemos, no podemos menos de escribir el nombre de Camila, la

inefable heroína de «Lo prohibido», esa diosa doméstica, pénate de la intimidad

española; esa tan fundida, tan alma y carne de su medio que parece flor de él,

la divina forma de su gracia, como la gutupaga de nuestros rastrojos que brota

su gentil presencia entre los terrones idénticos a ella.

Todo el que quiera recordar y esperar, todo el que quiera

sustentar su confianza en el cimiento inconmovible de las amarguras superadas,

busque estas fuentes originarias de donde brota el caudal que hoy nos nutre y

que nutrirá nuestro futuro. Si ese futuro es, será español; y si no, no será.

Rosa Chacel

Hora de España, febrero de 1937

No hay comentarios:

Publicar un comentario